Un algorithme peut exister sans machine, mais aucun logiciel ne fonctionne sans support matériel. L’un découle de l’abstraction pure, l’autre s’ancre dans l’exécution concrète. Cette distinction structure le fonctionnement de l’informatique moderne.

Confondre ces deux notions freine la compréhension des mécanismes qui sous-tendent les outils numériques. Les écoles, les ingénieurs et les entreprises s’appuient sur cette nuance pour concevoir, enseigner et déployer des solutions informatiques robustes.

Comprendre ce qu’est un algorithme : fondements et exemples concrets

L’algorithme ne se cantonne pas aux lignes de code ou aux manuels d’informaticiens. Bien avant les ordinateurs, il guidait déjà la résolution de problèmes dans des sphères aussi diverses que la mathématique, la gestion ou la vie courante. À la base, il s’agit d’une suite d’instructions logiques, ordonnées, chaque étape menant vers un objectif précis. Préparer un pain d’épices, classer une pile de documents, organiser l’accès à des données sécurisées : à chaque fois, on déroule une procédure, étape après étape.

En programmation, l’algorithme prend corps sous la forme d’une séquence d’actions que la machine va exécuter pour traiter, filtrer ou transformer l’information. Cette notion irrigue l’univers de la data science, où des méthodes algorithmiques sophistiquées orchestrent l’analyse et la valorisation des données brutes. Qu’il s’agisse de trier une gigantesque base de clients, de rechercher l’aiguille dans une botte de données ou d’optimiser la gestion d’un entrepôt, les algorithmes sont les fondations sur lesquelles repose la performance numérique, de la finance à la santé en passant par la logistique.

Pour rendre lisible la structure parfois complexe d’un algorithme, le logigramme s’avère redoutablement efficace. Ce schéma visuel, accessible grâce à des solutions comme EdrawMax, permet de tracer les différentes décisions, d’illustrer la progression d’une tâche, d’offrir une vision claire des étapes qui jalonnent le processus. On passe alors de l’idée abstraite à une représentation prête à être traduite dans un langage informatique.

Voici les éléments qui caractérisent concrètement un algorithme et sa mise en œuvre :

- Un algorithme : ensemble d’instructions logiques pour résoudre un problème donné

- Un logigramme : diagramme illustrant ces instructions et leurs enchaînements

- Un programme informatique : concrétisation de l’algorithme, exécutable par la machine

Que la tâche soit simple ou d’une complexité redoutable, la décomposition des étapes reste le point de passage obligé : c’est elle qui convertit une idée générale en procédure concrète, exploitable par la machine.

Logiciel, programme, application : quelles différences derrière ces termes souvent confondus ?

Dans le langage courant, les mots logiciel, programme et application s’emmêlent sans gêne. Pourtant, chaque terme recouvre une réalité bien distincte dans l’écosystème numérique. Le programme informatique correspond à la séquence d’instructions, rédigée dans un langage informatique, que la machine va exécuter pour accomplir une tâche spécifique. Ce programme, souvent invisible pour l’utilisateur, constitue la charpente logique du système.

Le logiciel, quant à lui, va plus loin. Il rassemble plusieurs programmes, des ressources, une interface graphique, parfois des modules complémentaires. Prêt à être utilisé, il répond à un besoin identifié : traitement de texte, gestion de fichiers, création d’images… Il s’agit d’un objet informatique abouti, conçu pour un usage donné. L’application, elle, affine encore la notion. Elle se distingue par sa spécialisation, sa simplicité d’accès, sa capacité à fonctionner de façon autonome sur un support précis (ordinateur, téléphone, navigateur).

Pour clarifier la nuance, voici comment se répartissent ces notions :

- Programme : code exécutable, conçu pour réaliser une fonction unique

- Logiciel : assemblage structuré de programmes, outils et interfaces

- Application : logiciel focalisé sur une tâche ou un besoin utilisateur particulier

Dans le secteur de l’intelligence artificielle, le système IA regroupe des modèles IA (des représentations mathématiques entraînées pour remplir une tâche), des interfaces et toute l’infrastructure nécessaire au bon fonctionnement. Cette organisation, faite de couches logicielles et de modèles spécialisés, façonne le quotidien numérique : traitement d’image, génération de texte, recommandations automatisées.

Algorithme vs logiciel : pourquoi la confusion persiste et comment distinguer clairement les deux

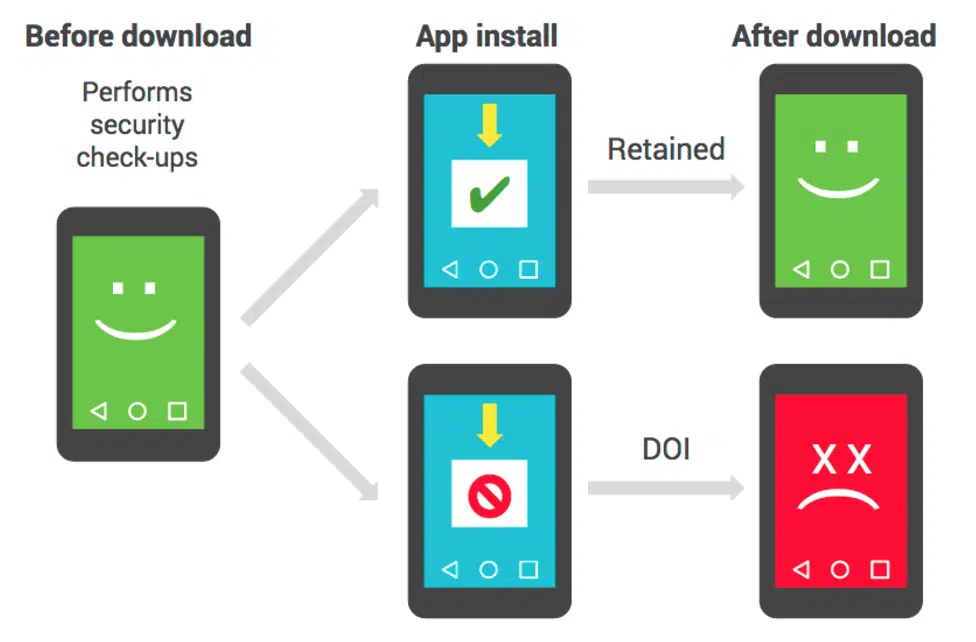

La distinction entre algorithme et logiciel se brouille facilement, jusque chez les spécialistes les plus aguerris. L’algorithme, en substance, est une suite d’instructions pour résoudre un problème : il s’exprime dans une forme abstraite, souvent schématisée par un logigramme ou un schéma logique. Son rôle : décrire la méthode, étape par étape, pour arriver à une solution. Le logiciel, lui, va beaucoup plus loin. Il intègre un ou plusieurs algorithmes, les met en musique dans une interface, gère les interactions avec l’utilisateur, pilote le traitement et l’affichage des données.

Si la frontière paraît si fine, c’est parce que l’algorithme agit comme la recette cachée derrière le plat servi. Un programme informatique applique ces instructions, mais il ne suffit pas à faire un logiciel complet : ce dernier ajoute une couche fonctionnelle, gère les exceptions, enrichit l’expérience utilisateur grâce à des modules complémentaires.

Pour aider à y voir clair, retenons les distinctions suivantes :

- L’algorithme : description abstraite et universelle d’une technique de résolution

- Le logiciel : réalisation concrète, prête à l’emploi, qui intègre un ou plusieurs algorithmes

Prenons l’exemple d’un algorithme de tri, couché sur papier ou représenté en logigramme : il détaille une succession précise d’opérations à réaliser. Dès qu’on l’intègre dans un logiciel de gestion de fichiers, l’utilisateur n’a plus qu’à cliquer sur « trier » : le logiciel orchestre alors l’exécution de l’algorithme, affiche le résultat, propose des options complémentaires. La confusion vient de là : tout logiciel s’appuie sur des algorithmes, mais tous les algorithmes ne se transforment pas en logiciels complets.

Approfondir sa compréhension de l’informatique pour mieux saisir les enjeux du numérique

L’essor de l’intelligence artificielle rebat les cartes du paysage technologique, posant de nouveaux défis à la sphère économique, scientifique et politique. Sous chaque assistant conversationnel, chaque moteur de recherche, chaque application de génération d’images, on découvre un enchevêtrement complexe de modèles IA, de réseaux de neurones artificiels et d’algorithmes d’apprentissage automatique sophistiqués. GPT-4, Dall-E, Gemini, Mistral : ces noms rythment désormais les échanges entre experts et curieux. Chacun incarne la puissance des modèles génératifs, capables de créer texte ou image à partir d’immenses volumes de données.

Pour saisir la portée de ces technologies, il faut s’approprier quelques repères fondamentaux. Le Machine Learning, sous-ensemble de l’IA, permet aux systèmes de s’adapter grâce à l’analyse d’exemples, en utilisant des techniques comme la régression, le Support Vector Machine (SVM) ou le Random Forest. Le Deep Learning pousse plus loin, mobilisant des réseaux de neurones profonds capables d’exploiter des volumes de données jusque-là inaccessibles.

Malgré l’apparente virtualité de ces innovations, l’infrastructure matérielle garde un rôle déterminant. GPU et ASIC accélèrent les calculs ; des entreprises telles que Datasulting, Akuiteo ou Armony Solution accompagnent l’intégration de ces technologies dans les organisations. L’écosystème se structure : chaque acteur cherche à conjuguer innovation, performance et maîtrise des données. Comprendre ces liens, c’est aussi anticiper les débats qui s’annoncent : confidentialité, circulation de l’information, souveraineté numérique.

Dans ce vaste chantier, séparer clairement algorithme et logiciel, c’est gagner en lucidité face à la complexité du monde numérique. Au bout du compte, si l’on veut naviguer dans l’océan du digital, mieux vaut connaître la mécanique qui propulse chaque avancée.