Un alignement de séismes le long d’une même ligne n’indique pas toujours la présence d’une faille active. Certaines structures anciennes, aujourd’hui inactives, peuvent rester invisibles à l’œil non averti tout en marquant durablement le sous-sol. Les déformations observées dans la croûte terrestre résultent de forces qui agissent sur des échelles de temps excédant largement la durée d’une vie humaine.

Des classifications strictes existent pour différencier les types de ruptures. La reconnaissance de ces structures repose sur des critères géométriques et mécaniques précis, établis au fil des avancées en tectonique.

Qu’est-ce qu’une faille géologique ? Définitions et notions essentielles

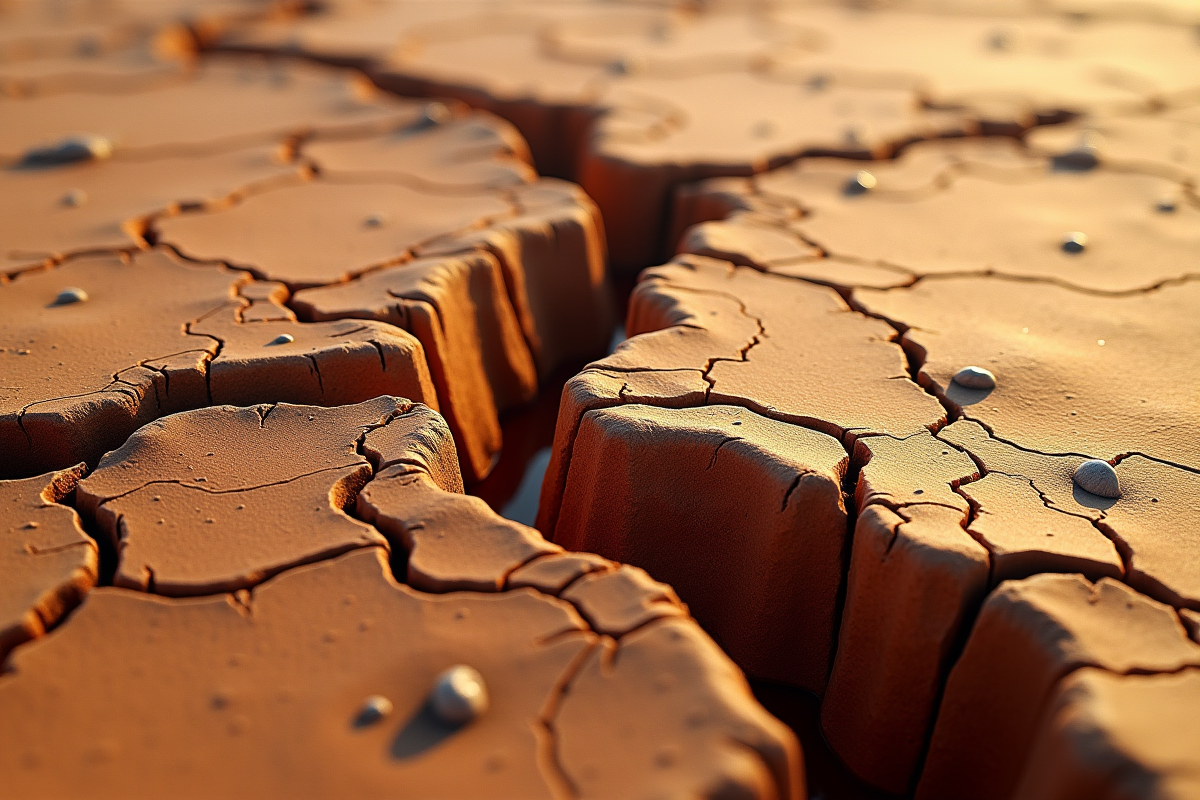

En géologie, une faille c’est bien plus qu’une simple fissure. Il s’agit d’une fracture profonde qui divise la croûte terrestre en blocs distincts. Sur le plan de faille, deux masses de roches coulissent l’une contre l’autre, parfois sur des distances vertigineuses. Cette interface s’étire parfois sur des kilomètres, voire des centaines, modelant le sous-sol et, parfois, la surface.

Au sein de la structure géologique, le plan de faille se distingue par sa géométrie. Son pendage, autrement dit son inclinaison, et son orientation déterminent la dynamique des déplacements tectoniques. Ce plan peut être abrupt, presque vertical, ou adopter un angle plus doux. Il façonne alors le relief en surface. Pour les géologues, l’observation de l’escarpement laissé par la faille devient une clé de lecture : il permet de décrypter le sens du mouvement et la force qui a fracturé la roche.

Pour mieux saisir la structure d’une faille, voici les éléments à examiner :

- Le dessus du plan de faille : le bloc qui surplombe la fracture, ou qui a été déplacé vers le haut selon la dynamique en jeu.

- Le dessous : le bloc inférieur, parfois enfoncé ou simplement déplacé vers le bas.

- Caractéristiques du plan de faille : longueur, profondeur, influence sur les structures géologiques environnantes.

La définition du plan de faille met donc en lumière la relation entre ces deux blocs, appelés compartiments. Les mesures du plan de faille permettent de mieux comprendre l’architecture interne de la croûte terrestre et d’anticiper l’impact de ces fractures sur l’évolution du sous-sol. Ces informations alimentent la modélisation du risque sismique et la cartographie des zones à surveiller.

Origine des failles : comment se forment-elles dans la croûte terrestre ?

La croûte terrestre n’est pas un massif uniforme, loin s’en faut. Elle craque et se fragmente sous la poussée de forces titanesques, invisibles et pourtant omniprésentes. Sur des millions d’années, ce sont les plaques tectoniques qui orchestrent ce mouvement : elles s’affrontent, s’écartent, se frottent. Compression, extension, cisaillement, chaque contrainte imprime sa marque dans la roche, dessinant fractures et zones de faiblesse.

Les failles prennent naissance grâce à la tectonique. Quand deux plaques convergent, se repoussent ou glissent côte à côte, la croûte finit par céder. Le plan de faille se forme alors, servant de frontière entre deux compartiments de roche soumis à des forces opposées. Parfois, il s’agit d’un événement brutal, parfois d’un lent remodelage.

Pour illustrer ces processus, voici un tableau récapitulatif des contextes de formation de failles :

| Origine | Mécanisme | Région concernée |

|---|---|---|

| Compression | Accolement des plaques | Chaînes de montagnes |

| Extension | Écartement des plaques | Dorsales médio-océaniques |

| Décrochement | Glissement horizontal | Zones de faille transformante |

La zone de la croûte terrestre touchée par ces déformations varie selon le type de mouvement mais aussi selon la nature des roches. Certaines failles se forment après une accumulation de tensions sur des millions d’années, puis se libèrent d’un coup lors d’un séisme. D’autres transforment le paysage à un rythme imperceptible, modifiant lentement le relief et les structures en profondeur.

Reconnaître une faille : indices visibles et classification

Identifier une faille géologique sur le terrain demande un œil entraîné. Parfois, la faille se signale par une cassure franche dans le paysage, une sorte de balafre où la surface est décalée. L’escarpement, ou ligne de faille, apparaît alors, témoin du glissement des blocs de roches l’un par rapport à l’autre. Dans les régions arides, le relief accentue ces ruptures, tandis qu’ailleurs, la végétation ou l’érosion les rendent plus discrètes, voire invisibles.

Sur le plan scientifique, la classification des failles repose sur le mouvement relatif des blocs de roche. Les failles normales signalent une extension de la croûte terrestre : le compartiment supérieur s’enfonce, typique des rifts. Inversement, une faille inverse traduit une compression, le bloc supérieur passant au-dessus de l’autre, générant ainsi reliefs et plissements. Les failles décrochantes, quant à elles, sont caractérisées par un glissement latéral, à l’image de la faille de San Andreas en Californie.

Principaux types de failles

Voici les grandes familles de failles recensées par les géologues :

- Failles normales : extension, abaissement d’un compartiment rocheux

- Failles inverses : compression, bloc supérieur chevauchant le bloc inférieur

- Failles décrochantes : déplacement latéral, sans dénivelé majeur

L’analyse minutieuse des structures géologiques permet d’établir une véritable carte des failles, retraçant l’histoire tectonique d’un territoire. Chaque type de faille façonne différemment le paysage, aussi bien en surface qu’en profondeur. C’est ce travail d’enquête, croisant traces visibles et indices enfouis, qui permet aux géologues et sismologues d’anticiper les mouvements futurs et de cibler les zones sensibles.

Le rôle des failles dans les séismes et l’évolution des paysages

Les failles ne se contentent pas de découper les cartes. Elles jouent un rôle décisif dans la vie, et parfois le destin, des territoires. Lorsqu’une contrainte accumulée se libère subitement sur un plan de faille, le sol vibre : c’est le séisme, le tremblement de terre, ce choc qui rappelle à chacun la puissance des forces souterraines. À cet instant, le plan de faille devient le point d’origine d’une rupture libérant une énergie phénoménale, qui se propage sous forme d’ondes sismiques secouant la surface parfois sur des centaines de kilomètres.

L’intensité d’un séisme dépend de la quantité d’énergie libérée et de la portion de faille sollicitée. Les spécialistes l’évaluent à l’aide de l’échelle de Richter. Les grandes failles actives, comme la célèbre faille de San Andreas, concentrent un aléa sismique très élevé, avec des conséquences directes pour les habitants, les villes, les infrastructures. Le zonage sismique sert alors à anticiper les risques et à organiser la prévention.

Mais le rôle des failles va bien plus loin que ces épisodes spectaculaires. Leur activité façonne le relief sur le temps long : création de vallées, de falaises, de fossés d’effondrement. Séisme après séisme, les failles redessinent la topographie, dévient le cours des rivières, morcellent la surface en blocs distincts. L’examen détaillé des structures géologiques permet de lire dans la pierre ces bouleversements successifs, traces durables de la danse silencieuse des plaques terrestres.

Face à ces forces qui sculptent la Terre, la vigilance et la connaissance restent nos meilleures alliées. Les failles rappellent sans cesse que le sous-sol n’est jamais figé, et que chaque paysage, aussi stable en apparence, porte en lui la mémoire d’un passé agité.